Penulis:Elsa Ayu Az Zahra, Mahasiswa Universitas Mulawarman

APBN 2025 menempatkan subsidi energi sebagai salah satu pos belanja terbesar, dengan alokasi lebih dari Rp 400 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg (Kementerian Keuangan, 2025). Tujuannya menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, sebagian ekonom mengkritik besarnya alokasi subsidi yang berpotensi menekan ruang fiskal dan mengurangi belanja pembangunan jangka panjang. Pertanyaannya: apakah subsidi energi benar-benar bentuk keberpihakan pada rakyat, atau justru menjadi beban bagi APBN?

Subsidi energi memang menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar, seperti LPG 3 kg dan BBM bersubsidi. Tanpa subsidi, rumah tangga miskin dan usaha kecil akan terbebani. Namun, distribusinya tidak merata. Laporan NEXT Indonesia Center (2025) menunjukkan 78,93% konsumsi Pertalite dinikmati kelompok menengah ke atas, dengan potensi salah sasaran hingga Rp 81 triliun. Artinya, subsidi masih bias kelas menengah.

Di sisi lain, alokasi subsidi energi yang besar menekan kemampuan fiskal negara. Hingga Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 218 triliun atau 44% dari pagu tahunan (Republika, 2025). Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit APBN. INDEF (2023) memperingatkan, bila belanja subsidi terus naik, defisit anggaran terhadap PDB bisa melampaui batas aman 3%. Ketergantungan pada utang baru akan membebani generasi mendatang.

Subsidi energi juga bersifat konsumtif. Jika sebagian dari Rp 400 triliun dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur digital, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Misalnya, realisasi subsidi energi 2024 sebesar Rp 177,62 triliun, bila dialihkan sebagian ke riset dan pendidikan, dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM.

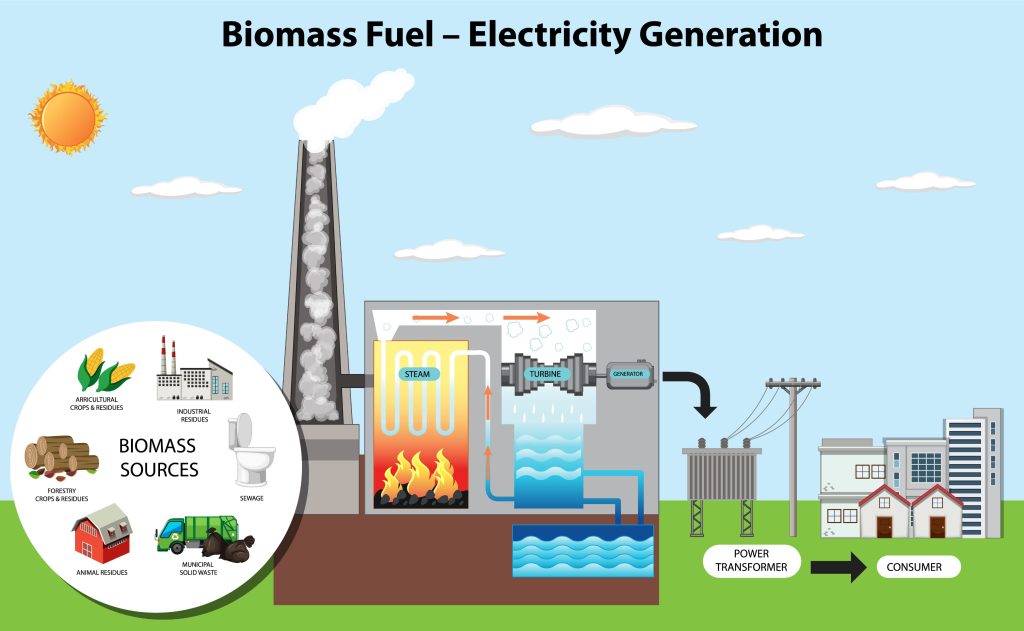

Meski begitu, subsidi energi tidak harus dihapus, melainkan ditata ulang agar tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat mengurangi kebocoran subsidi. Selain itu, subsidi sebaiknya dialihkan ke energi terbarukan. Menurut IESR (2023), subsidi energi fosil menghambat percepatan transisi energi bersih. Dukungan pada energi surya, angin, dan bioenergi akan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan subsidi energi juga sering dipengaruhi pertimbangan politik populis. Pemerintah cenderung mempertahankan skema subsidi besar karena khawatir pencabutan subsidi memicu gejolak sosial. Namun, pilihan ini berisiko mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang. Diperlukan keberanian politik untuk memilih kebijakan yang rasional dan berkelanjutan, bukan sekadar populer.

Pada akhirnya, subsidi energi dalam APBN 2025 menghadirkan dilema besar: melindungi masyarakat dari lonjakan harga, tetapi sekaligus menggerus ruang fiskal. Data menunjukkan subsidi masih salah sasaran dan tidak mendukung transisi energi. Karena itu, pemerintah perlu menata ulang strategi subsidi dengan memperkuat BLT dan mengalihkan sebagian anggaran ke energi terbarukan. Dengan begitu, APBN tidak hanya menjadi instrumen populis, tetapi juga alat pembangunan berkelanjutan yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang.